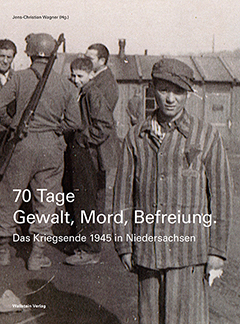

Das Buch zum Blog

Jens-Christian Wagner (Hg.): 70 Tage Gewalt, Mord, Befreiung. Das Kriegsende 1945 in Niedersachsen Wallstein Verlag Göttingen, 2016 Das Buch beinhaltet die leicht überarbeiteten Beiträge des Blogs, der anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes 2015 ins Netz gestellt wurde. Ergänzend sind weitere Ereignisse aufgenommen. > Verlagsankündigung > Flyer (pdf) Haben Sie Interesse, das Buch im Rahmen einer Veranstaltung vorzustellen? Dann wenden ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Das „Schland“-Mal von Münchehof

Im Mai 1945 gründet der jüdische KZ-Überlebende Joseph Soski das „Komitee der ehemaligen Häftlinge des KZ-Lagers Dora-Nordhausen“ in Seesen. Eines seiner vorrangigen Ziele ist es, ein würdiges Grabmal für 23 Mithäftlinge zu schaffen, die Anfang April 1945 einen Räumungstransport aus dem KZ Mittelbau-Dora nicht überlebt haben und auf dem Gemeindefriedhof von Münchehof bei Seesen bestattet wurden. Auf der Suche nach ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Befreite weibliche polnische Kriegsgefangene im Lager VI Oberlangen

Am 12. April befreien Soldaten der 1. Polnischen Panzerdivision das mit kriegsgefangenen Soldatinnen der polnischen Untergrundarmee Armia Krajowa, Frauen aus dem Warschauer Aufstand, belegte Lager Oberlangen: „Nach einer Kurve kamen wir plötzlich an hohe Stacheldrahtzäune. Ein Tor! Der Panzerwagen hielt nicht an, und das Eingangstorgitter, grob aus der Verankerung gerissen, krachte auf den Weg. Noch eine Einzäunung, wieder ein Tor ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Kurt Schumacher hält in Hannover seine erste Rede nach zwölf Jahren NS-Diktatur

Zwei Tage vor der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 hält Kurt Schumacher seine erste Rede nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Diktatur. Etwa 130 Sozialdemokraten sind im Sitzungssaal des Polizeipräsidiums zur Gründungsversammlung des Ortsvereins der SPD in Hannover zusammengekommen - zu einem Zeitpunkt, als die Bildung politischer Parteien von der britischen Besatzungsmacht noch verboten war. Schumacher hatte sein Grundsatzreferat mit dem ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

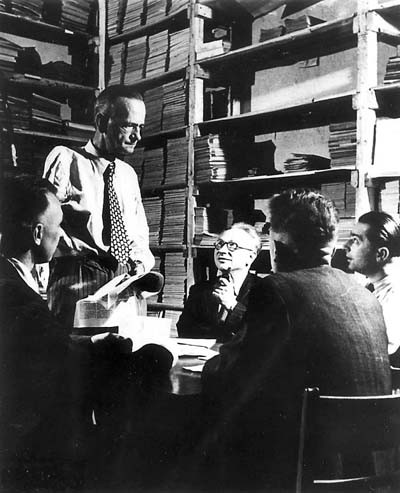

François Le Lionnais gibt Zeitung Revivre! No. 1 in Seesen heraus

Am 8. April 1945 hatte ein Transportzug mit 400 kranken Häftlingen Osterode verlassen. Er war auf den Weg vom KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen in das KZ Bergen-Belsen. Am 9. April wurde dem Zug die Einfahrt in den Bahnhof Seesen verweigert – US-Truppen hatten die Stadt kurz zuvor eingenommen und der Zug musste auf dem Nebengleis des Güterbahnhofs Münchehof einen Zwangsstopp ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

„… ihr braucht euch eurer Namen und Väter nicht zu schämen, denn sie waren Helden“

Nach dem Stauffenberg-Attentat wurde vom NS-Regime brutal abgerechnet – auch die Familien wurden in Sippenhaft genommen. Zahlreiche Kinder der Attentäter und ihrer Unterstützer wurden in den Harz nach Bad Sachsa gebracht – sie sollen neue Identitäten erhalten und mussten unter falschen Namen leben. Am 4. Mai 1945 wurde der SPD-Politiker Willi Müller von der US-Besatzungsmacht zum Bürgermeister von Bad Sachsa ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

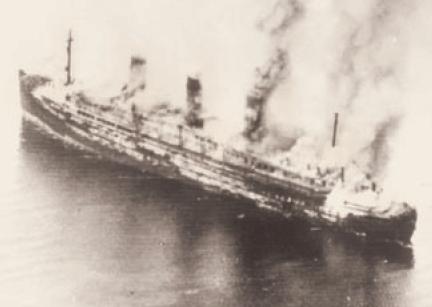

Rudi Goguel überlebt die Tragödie in der Lübecker Bucht

Einen Tag vor der Kapitulation aller deutschen Truppen im Raum Nordwestdeutschland, Niederlande und Dänemark dümpeln in der Lübecker Bucht die Frachter „Thielbek" und „Athen“ sowie das Passagierschiff „Cap Arcona". An Bord befinden sich mehr als 9.000 KZ-Häftlinge aus dem wenige Tage zuvor geräumten KZ Neuengamme. Am frühen Nachmittag an diesem 3. Mai nehmen britische Bomber zuerst die „Cap Arcona" und ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Kanadische Truppen befreien sowjetische Kriegsgefangene in Oldenburg

Am 3. Mai 1945 wird Oldenburg kampflos an die vorrückenden kanadischen Truppen übergeben. Das Foto zeigt Captain J.M. Robertson am Lager Müllers Parkhaus. Der offizielle zeitgenössische Bildkommentar lautet: „Hier sehen wir Captain J.M. Robertson aus Calgary, der durch Stacheldraht hindurch russischen Kriegsgefangenen die Hand reicht. Die Gefangenen wurden freigelassen, als die Kanadier die Stadt eroberten. Unsere Gruppe war die erste, ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

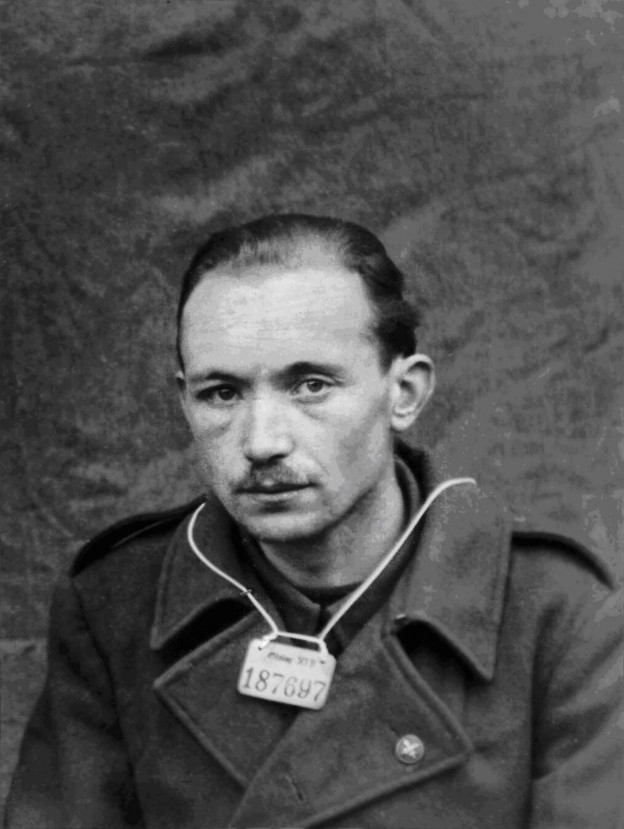

Exekution eines Ordnungspolizisten wegen „Fahnenflucht“

Am 2. Mai 1945, drei Tage vor dem Waffenstillstand in Nordwestdeutschland, wird auf dem Friedhof Strückhausen (Gemeinde Ovelgönne, Landkreis Wesermarsch) der 32-jährige Ordnungspolizist Franz Bohm wegen „Fahnenflucht“ erschossen. Er stammte aus Goch im Rheinland und war seit 1935 Beamter der Ordnungspolizei, gehörte somit selbst einer der Tätergruppen des NS-Regimes an: Bohm hielt sich im Sommer 1941 mit dem Polizei-Bataillon 64 ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Die Exhumierungen auf der Seelhorst

Auf Veranlassung der Alliierten werden am 2. Mai 1945 die Leichen von 153 sowjetischen Männern und einer Frau auf dem Seelhorster Friedhof in Hannover exhumiert. Sie waren am 6. April auf dem Friedhof durch die Geheime Staatspolizei erschossen worden. Viele von ihnen kamen aus dem Arbeitserziehungslager Lahde und waren Anfang April für kurze Zeit im Polizeiersatzgefängnis Ahlem interniert. Während der ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Die Feier des 1. Mai in Hameln

„An diesem Tag, einem Dienstag, stehen wir früher auf als sonst. Draußen ist es frisch; eine dünne Schicht Schnee bedeckt den Boden. Es ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein internationaler Feiertag. Von den Kasernen marschieren wir zum Sportplatz. Dort stehen wir Slowaken neben den Brüdern aus Serbien. Gefangene aller Nationen kommen. Die Russen sind besonders zahlreich; sie ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

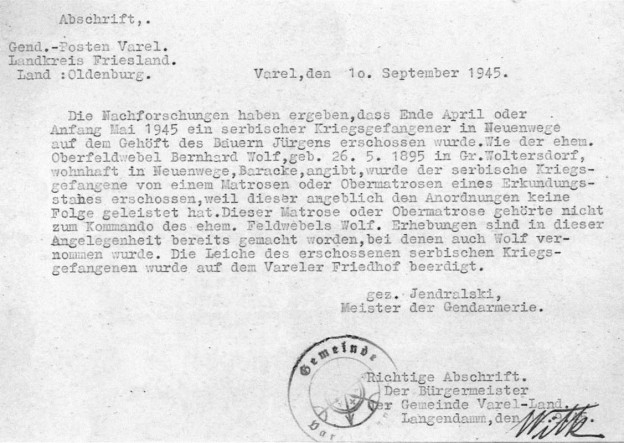

Erschießung des Kriegsgefangenen Jan Fillo

Am 1. Mai 1945 wird im Ortsteil Neuenwege in der Gemeinde Varel-Land der Kriegsgefangene Jan Fillo von einem deutschen Wehrmachtangehörigen erschossen. Fillo wird auf dem evangelisch-lutherischen Friedhof der Stadt Varel bestattet. Er gehörte einem Kriegsgefangenen-Arbeitskommando an, dessen Angehörige hauptsächlich beim nahe gelegenen Flugzeug-Motorenwerk Varel-Neuenwege eingesetzt wurden. Fillo wird Anfang Mai 1945 auf einem in der Nähe des Kriegsgefangenenlagers befindlichen Grundstück ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Rückkehr der italienischen Offiziere in das Lager Wietzendorf

Acht Tage zuvor waren die italienischen und französischen Offiziere aus dem Oflag 83 Wietzendorf von den Briten auf einen Fußmarsch nach Bergen geschickt worden. Dort bezogen sie Quartier in den von den deutschen Bewohnern geräumten Häusern. Pietro Testa, Vertrauensmann und Kommandant der Italiener erinnert sich: „Die neun Tage in Bergen vergingen wie ein Traum aus tausend und einer Nacht. […] ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Befreiung der Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge im Stalag XB Sandbostel – das „kleine Belsen“

Am Nachmittag des 29. April 1945 erreichen die ersten britischen Soldaten des 1st Motor Battalion der King‘s Company der Grenadier Guards und des No 2 Squadron des 2nd Armoured Battalion der Grenadier Guards das Kriegsgefangenenlager Sandbostel. Vorausgegangen waren heftige Kämpfe mit Einheiten des Panzerkorps „Großdeutschland“. Jubel über die Ankunft der Befreier kam allenfalls bei den Kriegsgefangenen auf. Die meisten KZ-Häftlinge ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

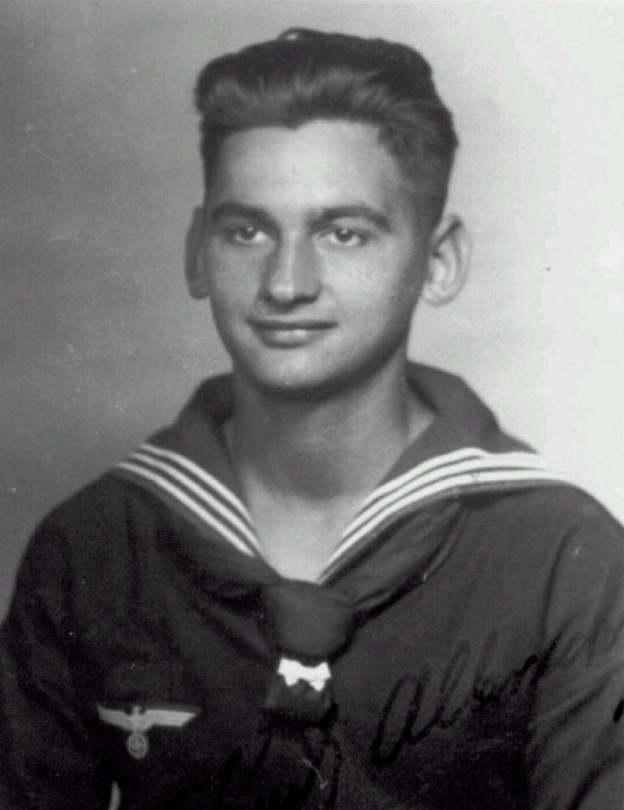

Hinrichtung eines 17-jährigen Deserteurs

Am 23. April setzt sich der 17jährige Marinesoldat Kurt Albrecht bei Rotenburg (Wümme) von seiner Einheit ab und versucht, mit dem Fahrrad nach Hause zu seinen Eltern in der Pfalz zu gelangen. Ein Posten der Wehrmacht erkennt ihn aufgrund fehlender Papiere und einiger Wehrmachtskleidungsstücke als Soldaten, der sich offensichtlich unerlaubt von seiner Truppe entfernt hat. Er wird verhaftet und am ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

The line of coffins – Exhumierung in Wolterdingen

Auf Anordnung der britischen Militärregierung werden am 28. April 1945 in einem kleinen Wald bei Wolterdingen nördlich von Soltau in der Nähe eines verlassenen Zuges drei Massengräber exhumiert. 269 Tote werden gefunden – Häftlinge eines Räumungstransports aus dem KZ Neuengamme. Sie waren wenige Tage zuvor von ihren Bewachern ermordet worden. Der bei der Exhumierung anwesende britische Kriegskorrespondent schreibt: „Als die ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Die Befreiung des Nacht- und Nebelgefangenen Wilfred Jensenius

Am 27. April 1945 wird der Norweger Wilfred Jensenius im Zuchthaus Brandenburg-Görden von der Roten Armee befreit. In einem Interview, das in der Göteborger Handels- und Seefahrtzeitung Ende 1945 erschien, beschreibt er diesen Moment: „Unten im Flur ertönt ein Schrei, der zu gewaltigem Jubel anschwillt – wir sind frei. Man weint in Strömen und jubelt um die Wette.“ Jensenius (1911-1999) ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Festnahme des Elektrolehrlings F. in Soltau

Am 26. April 1945 nehmen in Soltau die britischen Besatzungsbehörden den 17jährigen Elektrolehrling F. in Haft. Er wird verdächtigt, am 11. April zusammen mit dem 49jährigen Arbeiter K. und dem 19jährigen Schuhmacher S. einen KZ-Häftling ermordet zu haben. An diesem Tag geriet bei Soltau ein Räumungstransport aus dem KZ Neuengamme in einen Bombenangriff. Viele der Häftlinge flüchteten. Es folgte unter ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

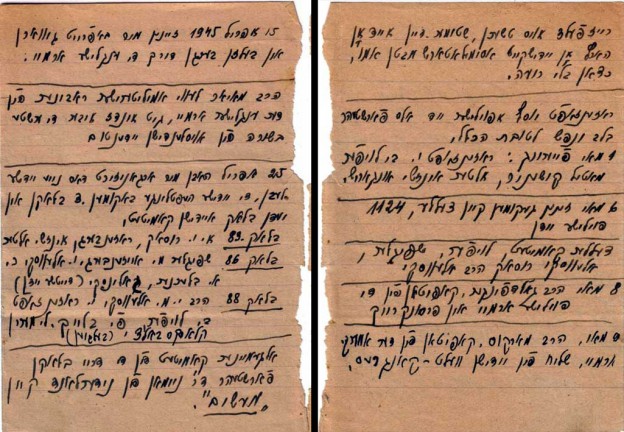

Gründung des jüdischen Komitees in Bergen-Belsen

Am 25. April 1945 gründen befreite Häftlinge des Konzentrationslagers Bergen-Belsen ein jüdisches Komitee. Es setzt sich aus Personen zusammen, die Anfang April 1945 aus dem KZ Mittelbau-Dora und dessen Außenlagern in das sogenannte Kasernenlager kamen. Zu den Gründungsmitgliedern gehört Rafael Olewski, der das Ereignis in einem kleinen Notizheft festhält. Der in jiddischer Sprache in hebräischer Schrift verfasste Eintrag listet die ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

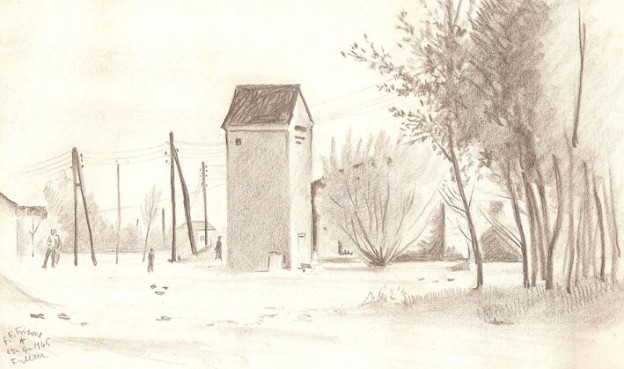

Warten auf die Heimkehr

Mit der Befreiung beginnt für Viele das Warten auf die Rückkehr in die Heimat, so auch für den italienischen Militärinternierten Ferruccio Francesco Frisone. Der Soldat war im September 1943 nach dem Kriegsaustritt Italiens im albanischen Tirana in deutsche Gefangenschaft geraten. Am 7. November wurden er und seine Kameraden auf eine unfreiwillige Reise geschickt. Über Belgrad und Wien ließ ihn die ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Luftangriff auf Wangerooge

Im Hauptquartier der kanadischen Truppen bei Meppen fällt am 24. April die Entscheidung, die „Festung“ Wangerooge zu bombardieren. Am folgenden Tag starten in Südengland gegen 14:30 Uhr über 480 kanadische, britische und französische Bomber und legen die Insel in nur 15 Minuten weitgehend in Schutt und Asche. Insgesamt sterben durch den Großangriff fast 300 Personen: Soldaten, Insulaner und in großer ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Besuch auf dem Kriegsgefangenenfriedhof Fallingbostel

Nach ihrer Befreiung hoffen auch die ehemaligen Kriegsgefangenen auf eine baldige Heimreise. Für viele verlängert sich der Zwangsaufenthalt im Lager allerdings noch um Wochen und Monate. In dieser Zeit des Wartens versuchen sie sich irgendwie einzurichten und ihren Alltag zu organisieren. Außerdem erkunden sie die nähere Umgebung. Eine Woche nach der Befreiung besucht eine Gruppe ehemaliger italienischer Militärinternierter die Kriegsgefangenenfriedhöfe ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

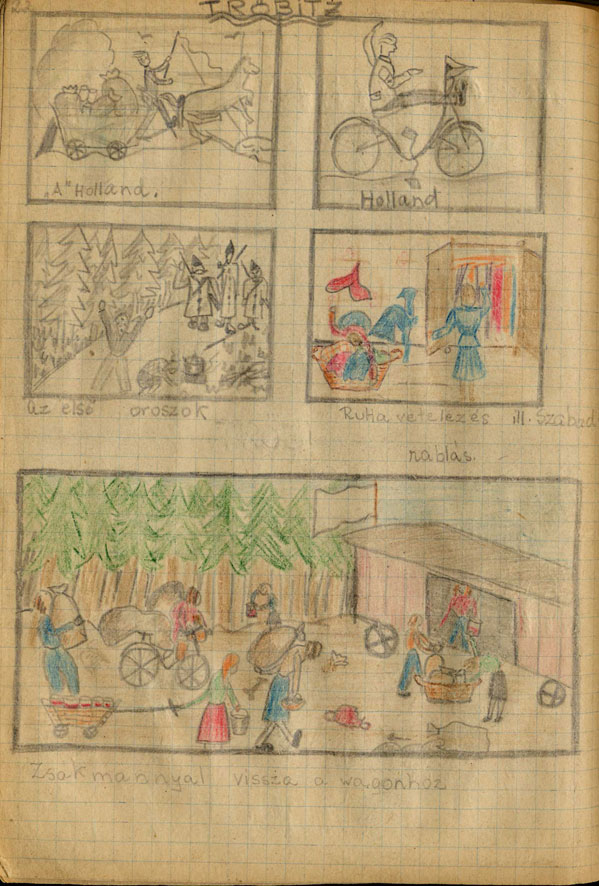

Befreiung von Häftlingen aus dem KZ Bergen-Belsen in Tröbitz

Susanne Schuller (Zsuzsa Merényi) wird als Kind ungarischer Eltern 1925 in Deutschland geboren. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme kehrt die jüdische Familie 1933 nach Ungarn zurück. 1944 wird Susanne Schuller gemeinsam mit ihrer Schwester Lea nach Bergen-Belsen deportiert. Als die SS Anfang April 1945 das Austauschlager räumt und die jüdischen Häftlinge in drei Zügen in das Ghetto Theresienstadt gebracht werden sollen, ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

„Zur Freiheit hin“ – Italienische und französische Offiziere auf dem Marsch nach Bergen

Mitte April befinden sich im Oflag 83 Wietzendorf etwa 4.000 italienische und etwa 3.000 französische Offiziere. Als am 16. April 1945 britische Soldaten endlich das Lager erreichen, währt die Freude der Offiziere nur kurz: Die Briten verlassen Wietzendorf am selben Abend wieder und setzen ihren Vormarsch fort. Stattdessen treffen erneut deutsche Truppen ein. Da sich der Ort noch immer in ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen

Totenzug

Am 21. April 1945 befindet sich der niederländische KZ-Häftling Abel J. Herzberg auf einem Räumungstransport aus dem KZ Bergen-Belsen. Es ist der elfte Tag der Fahrt, nachdem der Zug mit Ziel Theresienstadt am 10. April mit etwa 2.500 „Austauschjuden“ in Bergen-Belsen gestartet war. Die Fahrt gerät zur Irrfahrt durch einen immer enger werdenden, noch nicht von Alliierten besetzten deutschen Korridor ...

Beitrag lesen

Beitrag lesen